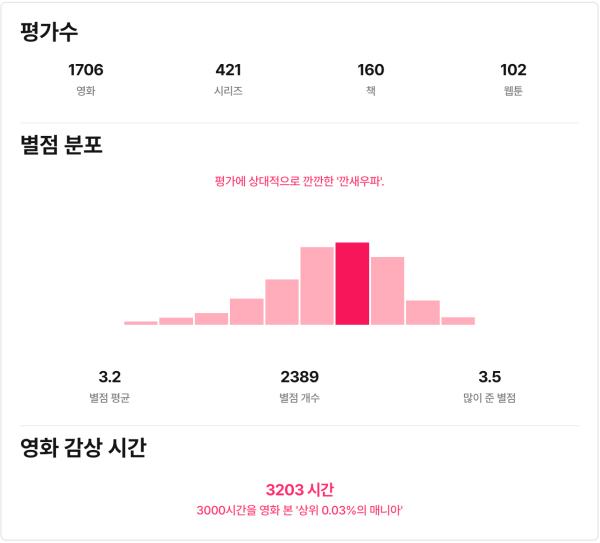

내 문화적 허세는 대부분 고등학생 시절 형성되었다. 록 음악을 즐겨들었고, 차를 마시러 다녔고, 이해하지도 못하는 어려운 소설들을 읽어댔다. 혼자 극장에 가기 시작한 시기도 그 무렵이었다. 아직 취향이랄 것은 없었고, 시내 극장에 걸리는 화제작을 보러 다녔다.

대학 시절엔 호러, 스릴러 영화를 열심히 보았다. 고3 여름 방학에 보았던 “이벤트 호라이즌”의 영향이었다. 문화 예술적 가치보다는 심장이 쫄깃해지는 쾌감을 위해 영화를 보던 시기였다. 사실 지금도 문화 예술적 가치는 잘 모르겠다. 그러나 감정은 훨씬 풍부해졌다. 영화의 서사를 통해, 은유적 장치를 통해, 더 많은 것을 느낄 수 있게 되었다.

요즘은 극장에 잘 안 간다. 바쁘기도 하고 비싸기도 하고… 뭐 그런 핑계들을 대고 있지만, 사실은 극장이라는 공간에서 느꼈던 설렘이 많이 사라진 것 같다. 대신 OTT로 영화를 보는 쪽으로 습관이 바뀌었다. 덕분에 예전보다 훨씬 다양한 영화를 볼 수 있게 되었다.

그렇게 많은 영화를 보고도 정작 내 최애 영화가 뭔지는 생각해본 적이 없었다. 얼마 전 지인이 “라라랜드”가 최애라고 말하는 것을 듣고서야 그럼 내 최애 영화는 뭐였지?라는 질문이 나를 붙잡았다.

왓챠피디아에 5점으로 평가한 영화 목록을 보니 트레인스포팅, 매트릭스, 어바웃타임, 이터널 선샤인, 레미제라블, 비긴어게인, 가디언스 오브 갤럭시3, 헤드윅, 스쿨 오브 락, 소라닌 같은 영화들이 보인다. 영화 자체도 좋지만, 사운드트랙이 굉장했던 영화들이다. 이 중에서 최애 영화를 뽑아보자면, 망설임 없이 소라닌이다.

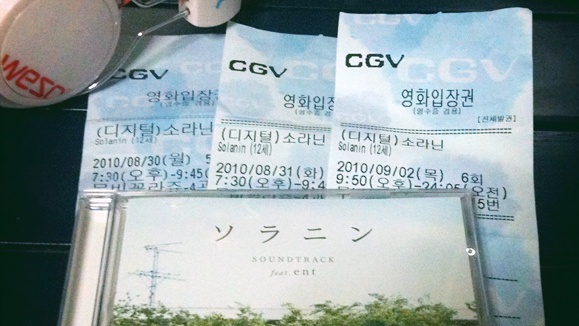

소라닌은 2010년 여름의 끝자락, CGV 무비꼴라쥬관(지금의 아트하우스)에서 개봉해 스크린도 몇 개 없었고 관객 수도 겨우 1만명 남짓했던 영화다. 그럼에도 나는 연달아 세 번을 보러 갔고, DVD와 원작 만화를 소장하고 있기도 하다.

작은 희망과 절박함, 그리고 청춘의 독

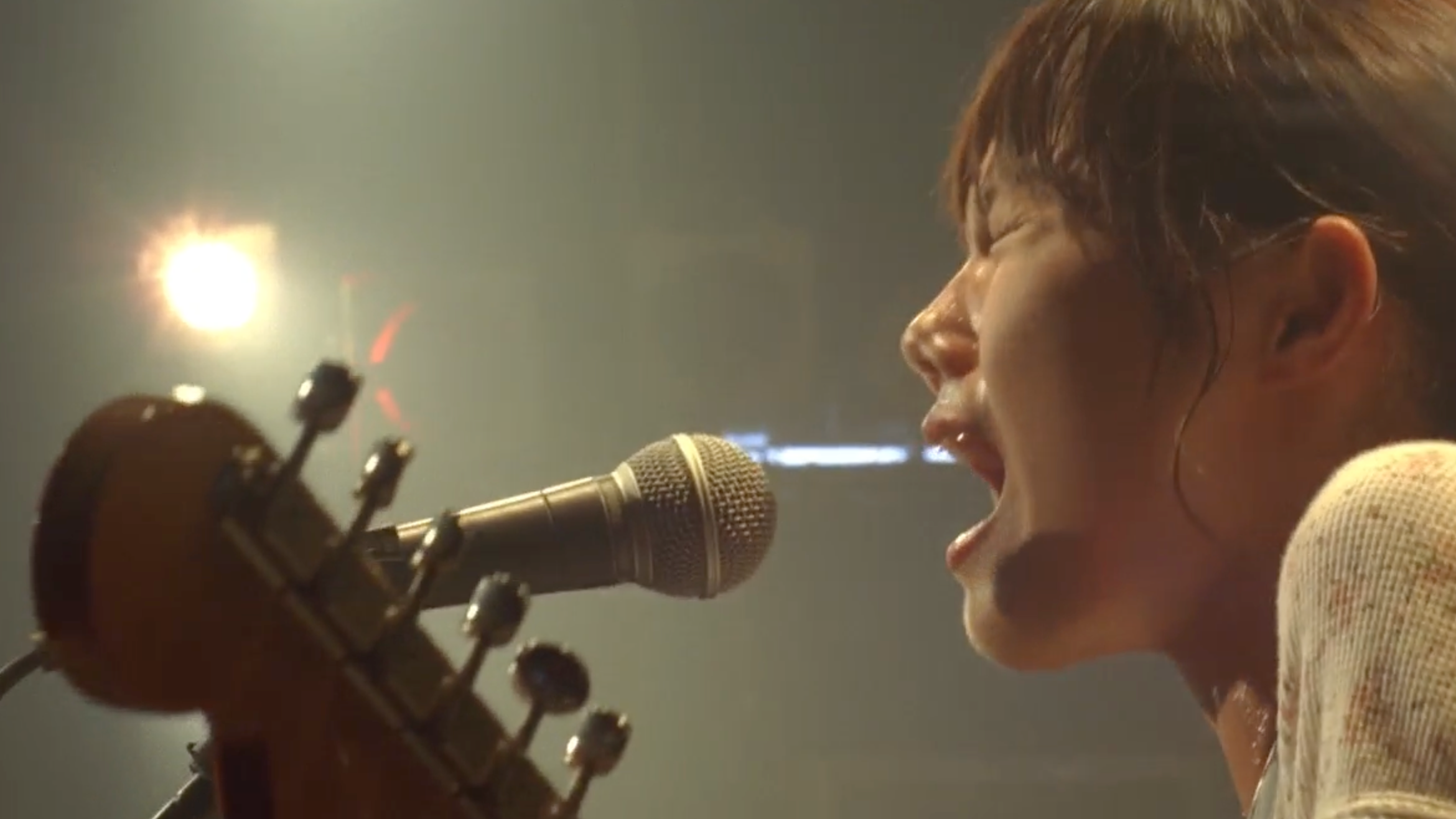

난 노래할거야! 네가 이 세상에 있었다는 걸 기억하기 위해

영화 속 메이코의 독백이 나를 뒤흔들었다. 그 절박한 목소리가. 서로에 대한 불만과 미래에 대한 불안으로 가득 찬 관계였지만, 세상을 떠난 타네다를 기억하기 위해, 그리고 자신의 존재를 증명하기 위해 노래를 부르겠다는 그 절박함이 청춘의 모든 것을 담고 있는 것 같았다.

그날 그 순간을 표현한다는 게 중요하지.

이 대사도 마음에 깊이 남았다. 소라닌은 그런 영화였다. 일상의 사소한 순간들과 절박한 외침들이 어우러진, 작은 희망과 자기기만이 공존하는 그런 이야기.

소라닌. 그 단어를 처음 들었을 때 나는 왠지 모르게 쓴맛을 느꼈다. 감자 싹에 든 독이라니. 생명이 시작되는 곳에 이미 독이 들어있다는 것이 묘하게 와닿았다. 이 영화가 그토록 마음에 들었던 이유는 아마도 그 독성 때문일 것이다. 독이 있기 때문에 아프지만, 그 독성이야말로 청춘의 증거가 아닐까?

방황의 미학

음악이 좋았고, 메이코의 열창이 좋았고, 일본 청춘 영화 특유의 여름 냄새 나는 질감이 좋았다. 하지만 그것만으로는 이 영화를 연속으로 보러 간 이유를 설명할 수 없다.

나는 청춘 스케치(Reality Bites) 같은 영화를 참 좋아했다. 아직 미숙하니까 넘어지고 깨지고 아프고… ‘아프니까 청춘이다’와 같은 부류의 성공 자기계발서를 좋아하는 것은 아니다. 오히려 청춘의 고난을 극복하지 못하고 그 안에서 헤매는 모습, 그 방황 자체가 아름다운 영화들을 좋아하는 것 같다.

청춘의 독성이라는 게 참 묘하다. 그 독은 우리를 아프게 하지만 동시에 살아있게도 만든다. 메이코가 타네다의 죽음 앞에서 느꼈을 그 독성 말이다. 상실의 아픔이 주는 독과, 그럼에도 불구하고 무언가를 붙잡으려 애쓰는 마음이 주는 독. 그 두 가지 독이 섞여서 만들어내는 복잡한 감정의 화학작용.

이터널 선샤인(Eternal Sunshine of the Spotless Mind)도 그랬다. 조엘과 클레멘타인이 아픈 기억을 지우려 하지만 결국 그 기억 속에서 사랑을 재발견하는 이야기. 기억을 지운다고 해서 사랑이 사라지는 것은 아니라는, 그 순환의 숙명적 아름다움. 그들이 마지막에 “OK”라고 중얼거리며 다시 시작하기로 하는 그 순간에도 소라닌 같은 독성이 흐르고 있었다.

생각해 보니 이 영화들이 모두 비슷한 마음을 건드리고 있었다. 뭔가 소중한 것을 잃어버렸지만 그것을 완전히 놓을 수는 없는, 상실 앞에서 무력하면서도 그럼에도 불구하고 무언가를 붙잡으려 애쓰는 그런 마음 말이다.

독성의 양면성

소라닌의 독성은 단순히 아픔만을 의미하지 않는다. 그것은 성장통이기도 하고, 존재증명이기도 하다. 메이코가 타네다의 기타를 안고 서투르게 연주하던 그 순간, 그녀의 떨리는 손가락 끝에서 나온 소리는 완벽하지 않았다. 하지만 그 불완전함 속에서 더 진실한 무언가가 흘러나왔다. 나는 그 장면을 보며 깨달았다. 청춘의 독성은 우리를 완전하게 만들어주지 않는다. 오히려 우리를 더 불완전하게, 더 연약하게 만든다. 하지만 그 연약함이야말로 우리가 진짜 살아있다는 증거가 되는 것이다.

타네다가 죽고 난 후, 메이코는 그의 기타를 잡았다. 그것은 꿈의 계승이 아니었다. 그것은 이별이었다. 자신이 사랑했던 사람이 이 세상에 있었다는 것을 증명하기 위한, 그리고 동시에 그를 보내주기 위한 마지막 몸짓이었다. 그 과정에서 그녀는 수많은 독을 삼켜야 했을 것이다. 그리움의 독, 죄책감의 독, 두려움의 독을. 그 독은 그녀를 더 연약하게, 더 불완전하게 만들었다. 역설적이게도, 그 연약함이 그녀에게 삶을 견딜 수 있는 힘을 주었다. 상처가 면역을 만들어주듯이.

헛되지만 아름다운 반복

우리는 매일 같은 일상을 반복한다. 답을 찾지 못한 채로, 여전히 헤매면서도 계속 살아간다. 그 반복이 때로는 무의미해 보이지만, 그 헤맴 자체가 우리가 살아있다는 증거가 되는 것이다.

나는 아직도 그 공연을 기억한다. 그 무대 위에서 울려 퍼진 투박하지만 절실한 선율을. 떨리는 목소리로 부른 그녀의 마지막 노래를. 그 장면을 보며 나는 숨을 제대로 쉴 수 없었다. 메이코는 타네다를 되살릴 수도, 과거로 돌아갈 수도 없었다. 하지만 그녀는 연습했다. 매일 똑같은 코드를, 똑같은 멜로디를, 서툰 손가락으로 반복하고 또 반복했다. 그리고 무대에 섰다. 그것이 헛된 일인 줄 알면서도, 아무것도 바뀌지 않을 거라는 걸 알면서도.

우리의 일상도 그렇다. 매일 아침 일어나 어제와 비슷한 하루를 살아간다. 특별한 변화도, 극적인 해결책도 없이. 하지만 그 반복 속에서 우리는 조금씩 성장하고, 조금씩 배워간다. 메이코가 서투른 기타 연주로 타네다의 노래를 부르며 그를 보내주었듯이, 우리도 매일의 작은 몸짓들로 우리의 이야기를 써 내려간다. 그것이 헛되어 보일지라도, 그 헛됨이야말로 청춘의 아름다운 증거인 것이 아닐까?